Резюме: В работе представлены результаты изучения индивидуального ритма у больных с моторной афазией в остром периоде ишемического инсульта. Проводится сопоставление с данными, полученными при обследовании здоровых людей.

Инсульт является ведущей причиной инвалидности и одной из основных причин смертности среди взрослого населения. По данным Национального регистра инсульта, заболеваемость в России составляет 3,45 чел. на 1000 населения в год [3],[4], а инвалидизация после перенесенного инсульта достигает 3,2 на 10 тыс. населения [8]. Наиболее частой причиной инвалидизации после перенесенного инсульта является выраженный двигательный дефицит и нарушение речи.

Речевые расстройства (афазия и дизартрия) встречаются почти у 50% больных. Степень речевого расстройства зависит от обширности поражения соответствующей зоны головного мозга.

Следует отметить, что эти расстройства наиболее тягостно переживаются пациентами, нарушение коммуникативной функции речи значительно ухудшает качество жизни, ведет к социальной дезадаптации.

Кроме того замечено, что восстановление речи после инсульта идет более медленно, по сравнению с темпом регресса двигательных нарушений и может продолжаться до 6 лет, причем не всегда оно бывает полным. Речевые расстройства могут протекать в виде афазий, которые обусловлены поражением речевых зон коры полушарий головного мозга или их проводящих путей при сохранности функции речевого аппарата (язык, мягкое небо, губы, гортань).

Наиболее часто у больных с инсультом диагносцируются сенсорная и моторная афазия. Если сенсорная афазия характеризуется нарушением понимания речи, то при моторной афазии больной испытывает затруднения при произношении слов. При тяжелой моторной афазии речь отсутствует и даже после полного восстановления могут оставаться затруднения при повторении серии слов, построении сложных фраз.

Сенсорная афазия характеризуется нарушением понимания речи при нормальном слухе и сохранении способности говорить. Больные многоречивы, но их речь бессмысленна, наблюдается замена букв, слогов и даже целых слов.

Одним из эффективных методов в реабилитации, разработанных и применяемых в практике лечения больных с афазиями является метод референтной биоадаптации [6],[7]. Однако, этот метод до последнего времени не применялся для реабилитации в остром периоде инсульта .

В.А.Руднев [6] выделяет три уровня организации функциональной системы «произвольное движение» (биомеханический, нейрофизиологический, психофизиологический). Можно провести аналогию между функциональной системой «произвольное движение» и функциональной системой «речь». Речедвигательную функцию можно рассматривать на примере модели организации произвольного движения. Можно выделить также три структурно-функциональных уровня: психофизиологический — речевые зоны коры головного мозга ( центр Брока), нейрофизиологический- проводящие системы (кортико-нуклеарный путь), ядра ствола мозга, периферические черепно-мозговые нервы и биомеханический уровень- мышцы артикуляционного аппарата.

Данная система также подчиняется всем законам функциональных систем (минимальное обеспечение функций, законы гетерохронии и консолидации и др.) и имеет все отличительные признаки функциональной системы (1),(2):

1. непременное наличие полезного результата-решающего компонента системы и системообразующего фактора;

2. наличие внутренней архитектоники и системы с конкретными узловыми механизмами;

3. оценка и сличение полученного результата со сформированной ранее целью поведения.

Следовательно, реабилитационные методики которые применялись для восстановления двигательных активности конечностей, могут применяться и для реабилитации речевых функций.

Наиболее эффективно показала себя программа темпоритмовой коррекции, основанная на методе референтной биоадаптации в реабилитации больных с паркинсонизмом, центральным гемипарезом, моторной афазией (7).

Целью нашего исследования было изучение индивидуального ритма у больных с различными типами моторной афазии и сопоставление полученных результатов с результатами исследования первой группы.

Материалы и методы:

Для отработки методов исследования и выявления индивидуального ритма у здоровых людей было проведено обследование группы здоровых добровольцев (1 группа). Количество обследуемых данной группы составляло 40 человек в возрасте 21-25 лет, из них 23 женщины и 17 мужчин. У всех испытуемых изучался неврологический статус, так как одним из условий отбора было отсутствие органической и функциональной неврологической симптоматики.

Каждому обследуемому предлагалось выполнение следующего задания: постукивание кистью руки в удобном для него темпо — ритме по специальному планшету (так называемый «кистевой теппинг»). Встроенный в планшет пьезодатчик позволял фиксировать и оценивать темпо — ритмовые характеристики двигательной активности. Обязательным условием было сохранение одного ритма на протяжении одной минуты. Для исключения межполушарной асимметрии исследование проводилось в двух вариантах: в первом фиксировался «кистевой теппинг» осуществляемый правой рукой, во втором — левой рукой. Запись производилась при помощи программы Sound Forge 8,0.

Нами была обследована также вторая группа в которую вошли больные сосудистого неврологического отделения ГКБ № 6 с диагнозом: ишемический инсульт в бассейне средней мозговой артерии доминантного полушария с синдромом моторной афазии. Количество обследуемых — 50 человек. Из них 36% (18 человек) — больные с афферентной моторной афазией, 34% (17 человек) — больные с эфферентной моторной афазией, 30% (15 человек) — больные с динамической моторной афазией.

Исследование индивидуального ритма проводилось по следующей методике:

I программа: больному предлагалось в течение минуты стучать кистью правой руки по пластинке с пьезодатчиком. Обязательным условием было сохранение одного и того же, удобного для больного, ритма в течение минуты. Обработка результатов проводилась при помощи программы Sound Forge 8,0.

Результаты и обсуждение:

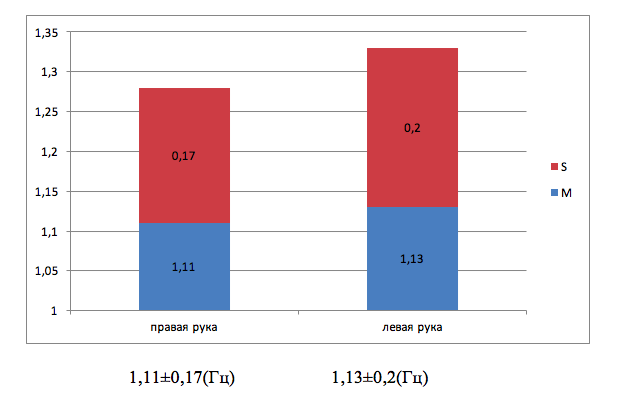

При статистической обработке данных, полученных при «кистевом теппинге» правой и левой рукой у первой группы обследуемых были получены следующие результаты: (Графи к№1, Таблица №1):

График №1

Средние показатели ИР ( в Гц) осуществляемого «кистевым теппингом» правой и левой рукой в первой группе:

Табл.№1

| Показатели | Правая рука | Левая рука |

| Число обследованных, n | 40 | 40 |

| Среднее значение, М | 1,11 | 1,13 |

| Стандартная ошибка среднего , m | 0,027 | 0,032 |

| Стандартное отклонение , S | 0,17 | 0,2 |

t= 0,22 t<1,990 p>0,05

Критерий Стьюдента составляет: t=0,22 следовательно р>0,05, что указывает на минимальное значение межполушарной асимметрии в реализации индивидуального темпо-ритма.

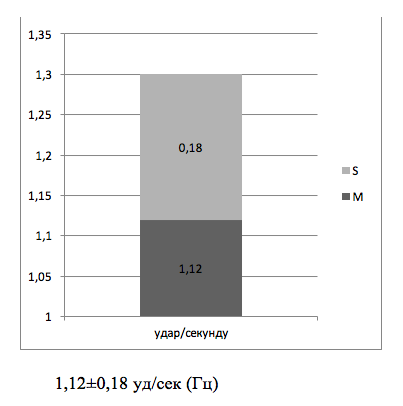

Исходя из того, что значение межполушарной асимметрии минимальное, мы вывели общее значение индивидуального ритма ( в Гц) для первой группы обследуемых (граф.№2), которое рассчитывалось для каждого испытуемого по формуле: ( А+Б2 ), где А-количество ударов в секунду (Гц) правой рукой, Б-количество ударов в секунду (Гц) левой рукой (график№2).

График №2.

Среднее значение индивидуального ритма (в Гц) в первой группе обследуемых:

Следовательно средняя частота свободной репродукции у здоровых людей в нашем исследовании равна: 1,12±0,18 Гц, что в звуковом эквиваленте равно1,12 Гц~1 Гц.

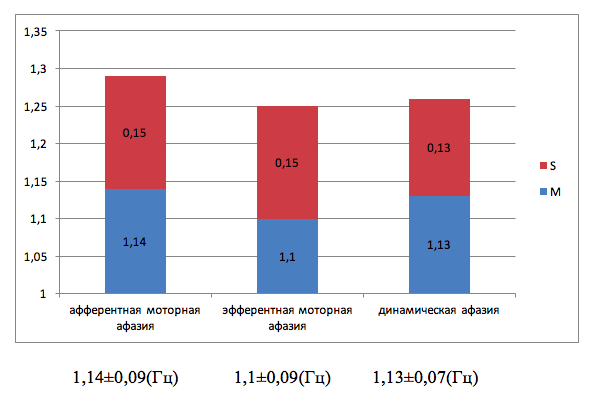

При обследовании второй группы было получено среднее значение ИР (Гц) у больных с различными видами моторной афазии (График№3).

График№3

Среднее значение индивидуального ритма (Гц) у больных с различными видами моторной афазии:

Исходя из полученных данных можно сделать вывод об отсутствии существенной разницы показателей индивидуального ритма у больных с моторной афазией вне зависимости от ее вида, а следовательно, мы можем вывести среднее значение показателя ИР (в Гц) для второй группы обследуемых: 1,12±0,15 (уд/сек).

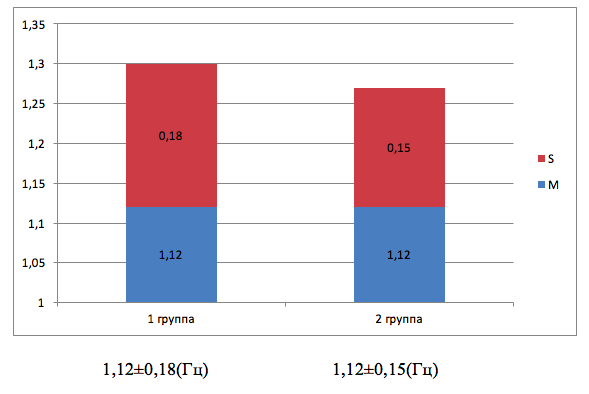

При сравнении среднего показателя ИР (Гц) в первой и второй группах, выявлено (график № 4, таблица № 2):

График №4

Средний показатель ИР (Гц) в 1 и 2 группах:

| Показатели | 1 группа | 2 группа |

| Число обследованных, n | 40 | 50 |

| Среднее значение, М | 1,12 | 1,12 |

| Стандартная ошибка среднего , m | 0,028 | 0,021 |

| Стандартное отклонение , S | 0,18 | 0,15 |

t= 0 t<1,987 p>0,05

Следовательно, различия между показателями «кистевого теппинга» у 1 и 2 групп статистически не достоверны (табл.№2) .

Можно сделать вывод о том, что поломки индивидуального ритма, осуществляемого «кистевым теппингом» у больных с моторной афазией не происходит.

Выводы:

Анализ показателей ИР при теппинге правой и левой рукой у больных первой группы позволяет сделать вывод об отсутствии межполушарной асимметрии. Это является косвенным признаком наличия единого водителя ритма.

Было получено среднее значение ИР для первой группы обследуемых ( 1,12±0,18 Гц), что в звуковом эквиваленте равно 1 Гц. Следовательно, единый водитель ритма у здоровых людей приближен по частоте к 1 Гц.

У больных с различными видами (афферентная, эфферентная, динамическая) моторной афазии (2 группа) были получены средние значения ИР, позволяющие сделать вывод о том, что индивидуальный ритм остается практически неизменным при любом виде моторной афазии.

Среднее значение ИР, полученное при обследовании группы больных с моторной афазией (1,12±0,15 Гц), соответствует показателям ИР у здоровых людей (1,12+0,18) и может служить эталоном при составлении реабилитационных речевых схем.